■ なぜ“注意”がうまく伝わらないのか?

荷役現場では事故防止のために、研修・指導・注意・叱責が繰り返されています。

しかし現実には、次のような状況が生まれがちです。

・「研修しても身につかない」

・「言っても守られない」

・「言われると反発される」

教育する側と受ける側の受け止め方には、大きなズレがあります。

・教育する側(管理者・ベテラン):「事故を減らし効率を上げたい」

・受講する側(新人・パート):「ベテランが勝手に作ったルールでしょう?」

・注意する側:「安全のために言っている」

・注意される側:「責められている」「自分だけ悪者にされた」

この “受け止め方のズレ” が人間関係を悪化させ、結果として職場の雰囲気やルール遵守率を下げてしまいます。

■ 立場ごとの“感じていること”

・注意する側(管理者・ベテラン)

「鬱陶しそうにするな!」「近頃の若い奴は扱いにくい…」

・注意される側(新人・パート・派遣)

「そんなこと聞いてないし…」「機嫌が悪いとすぐ怒るな…」

・経営層

「現場ごとに仕事内容も人も違う。結局、現場担当に任せるしかない」

■ なぜ人間関係が悪化するのか?

- 注意=さまざまな受け取り方がある

→ 立場・年齢・性別・価値観によって解釈が異なり、放置すればギャップは広がる。 - 叱責の頻度が多くなる

→ 「私にばかり言ってくる」「○○さんには甘い」など、不公平感が生まれる。 - 人への不満から仕事への不満へ広がる

→ 「この人の下では働きたくない」「この会社、大丈夫なのか?」という不信感につながる。

■ 解決の方向性:注意や叱責に頼らない“仕組み化”

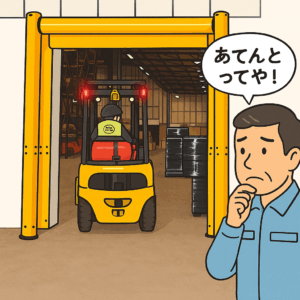

1. サイン表示による“自然な行動誘導”

注意や叱責ではなく、床・壁のサインがスタッフの行動を自然に導く仕組みをつくります。

・「止まれ」「歩行帯」などの表示で、ルールを意識せずに守れる

・新人や派遣スタッフでも直感的に理解できる

・注意されるストレスがなくなり、人間関係も改善

2. 指導者の“嫌われ役”からの解放

「また注意しなければならない…」と管理者やベテランが抱えるストレスを減らします。

・サインが代わりに指摘してくれる

・管理者は叱るのではなく“褒める・フォローする”役割にシフトできる

・職場全体にポジティブな空気が広がる

3. 公平で透明なルール運用

注意・叱責は感情が入りやすく、「あの人は厳しい」「この人は甘い」と不公平感を招きます。

サインでルールを明確に見える化すれば、誰に対しても同じ基準で運用されます。

・「なぜ自分だけ注意される?」という不満がなくなる

・スタッフ全員が同じ基準で行動できる

4. 人間関係の改善と定着率向上

注意・叱責が減ると、現場の雰囲気が改善します。

・怒られる不安がなくなり、スタッフが働きやすい環境に

・管理者とスタッフの関係が「監視と指導」から「協力と信頼」に変化

・結果として、事故減少だけでなく離職率低下にもつながる

■ まとめ

注意や叱責は一時的な効果はあっても、長期的には人間関係を悪化させ、職場の空気を重くします。

だからこそ必要なのは、注意しなくても自然に守れる仕組み=わかる化サインです。

「注意する側・される側のズレをなくし、互いに認め合える職場」をつくること。

それが、安全と信頼を守り、働きやすい現場を築く第一歩になります。