現場でよく見かける光景――

フォークリフトのドライバーが、歩行帯に荷物を一時的に置き、歩行者が通れなくなってしまう。

そのたびにベテランや管理者が注意をし、歩行者は不満を抱きます。

しかし、リフトドライバーの心境はどうでしょうか。

(シチュエーション)

忙しい午後、リフトドライバーが急いで荷物を運んでいました。

「ここに少し置いて、すぐ次の荷物を取って戻れば大丈夫だろう」

そう思って歩行帯の上にパレットを下ろした瞬間、歩行者が来て立ち止まります。

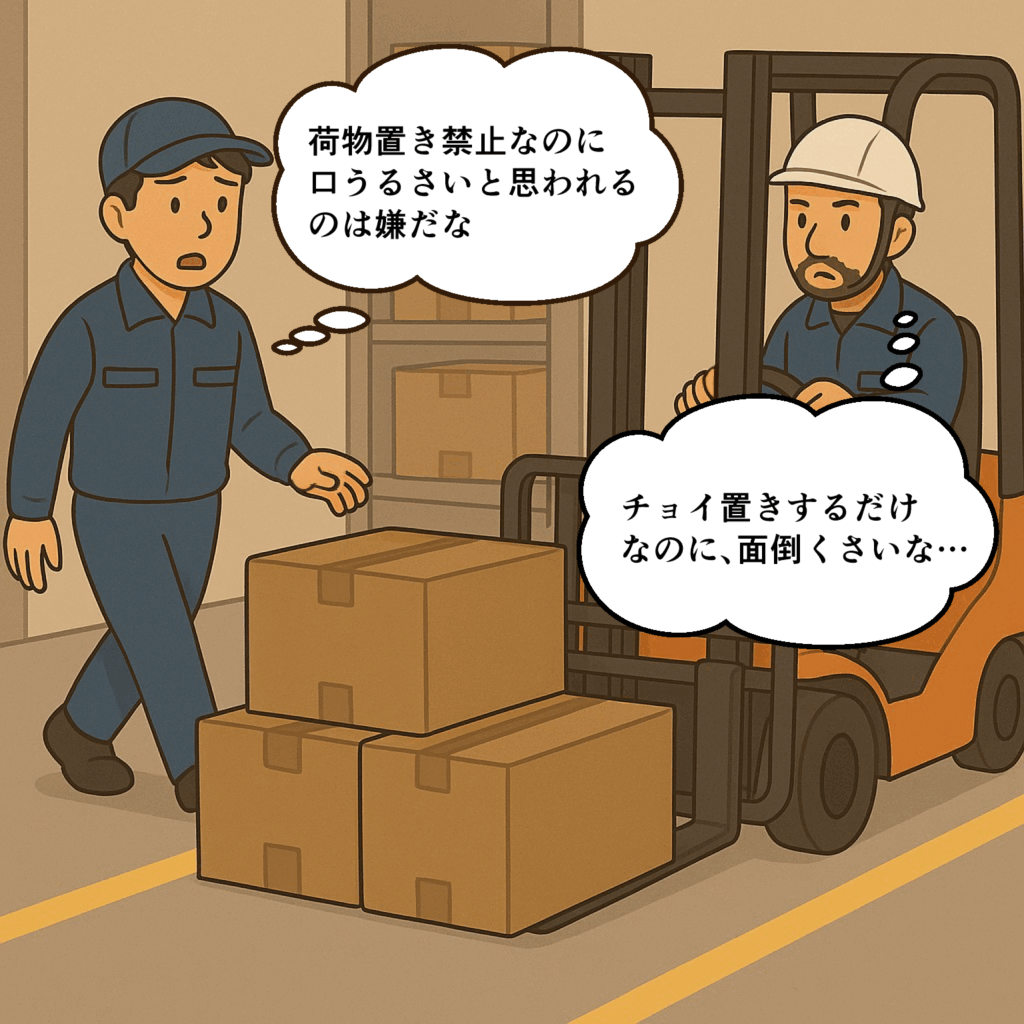

それぞれの“心の声”

・リフトドライバー

「置く場所が無いんだ…。でも歩行帯に置いたらまた注意される。

正直、嫌われ役になるのはごめんだ」

・歩行者

「また荷物でふさがれてる…。遠回りしなきゃ。なんで毎回こうなんだろう」

・中堅スタッフ(注意する側)

「何度言っても繰り返される。自分ばかり口うるさい人に見えるのが嫌だ」

問題点

・荷物の一時置き場が明確でないため、ドライバーは“仕方なく”歩行帯に置く。

・その結果、歩行者は危険にさらされ、不満を募らせる。

・注意が繰り返されるが、構造が変わらないため解決につながらない。

「わかる化サイン」で変わる未来

もし、歩行帯に 「荷物置き禁止」 のサインが明示され、

その近くに 「一時置き場」 のサインが用意されていたら――

・リフトドライバー:「ここなら置ける」と安心して行動できる

・歩行者:「ここは安全に通れる」と信頼できる

・注意するスタッフ:「また言わなきゃ」のストレスから解放

結果として、

・歩行帯が本来の役割を果たす

・ドライバーも歩行者も気持ちよく動ける

・現場の空気が和らぐ

そんな環境が実現できます。

まとめ

リフトドライバーもまた、ルールを破りたくて破っているのではありません。

「仕方なく」「場所が無いから」といった事情の中で動いているのです。

注意ではなく、サインで“置いていい場所・ダメな場所”を明示すること。

それが、ドライバー・歩行者・管理者すべてを救う仕組みになるのです。