■ 「やってください」と言い続ける限界

安全担当者や管理者の多くは、こう口にします。

「指差呼称を徹底してください」「決められたルールは守ってください」

――しかし、どれだけ呼びかけても、現場では徹底されない。

それが現実ではないでしょうか。

原因は、“人の意識”に頼りすぎていること。

毎日のように繰り返される指導や朝礼では、スタッフの緊張感は次第に薄れ、

「言われるからやる」だけの行動に変わってしまいます。

その結果、注意喚起は“作業の一部”に埋もれてしまうのです。

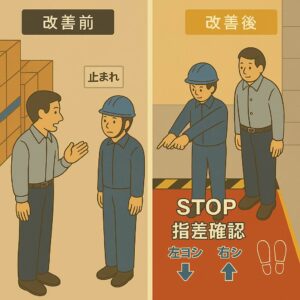

■ 意識を変えるのではなく、「行動が変わる」環境をつくる

人は、無意識のうちに「目に入る情報」で行動を決めています。

床に赤いSTOPサインがあれば、自然と足が止まり、

矢印があれば、左右を確認したくなる。

これは心理学的にも「視覚誘導効果」と呼ばれ、

人の判断を迷わせない“デザインの力”です。

つまり、安全を定着させるために必要なのは、

「意識改革」ではなく「環境設計」。

“守らせる”ではなく、“守れる”仕組みを現場に埋め込むことが、

真の安全文化への第一歩なのです。

■ 指差呼称が自然に生まれる職場とは

たとえば、交差点のSTOPサインのそばに「左右確認」の矢印があり、

その少し先に「安全第一」の文字が視界に入る。

そのようなサイン配置があれば、指差呼称は「意識してやるもの」ではなく、

自然に体が動く行動になります。

この“自然にできる”という状態こそが、

「見ればわかる化サイン」が目指す理想です。

サインがあることで、注意が促されるのではなく――

サインがあるからこそ、安全行動が習慣化する。

■ 現場の声を仕組みに変える

ルールを定着させるために最も大切なのは、

現場スタッフの意見を反映させることです。

「どの位置なら見やすいか」

「どんな言葉なら自然に行動できるか」

「どんな形や色なら目に残るか」

この“考えるプロセス”こそが、ルールを自分ごと化させる。

つまり、ルールの共有ではなく“共創”こそが安全文化の根幹なのです。

■ 安全は「伝える」ものではなく「伝わる」もの

言葉で何度伝えても、行動が変わらなければ意味がありません。

しかし、目に見える仕組みであれば、誰もが理解できます。

「見ればわかる」――その状態をつくることが、

結果として離職を減らし、安心して働ける職場を生み出します。

“指差呼称が自然に生まれる現場”とは、

人を責めず、仕組みで守る現場です。

これこそが、次の時代の安全対策のあり方ではないでしょうか。