■ 叱責で人は変わらない

「危ない!」「何度言えば分かるんだ!」――。

物流現場では、忙しさや焦りから叱責で注意をする場面が少なくありません。

しかし、心理学の原理では「叱責=罰」は 短期的に行動を止める効果はあっても、正しい行動の学習にはつながらない とされています。

人は「怒られた恐怖」ばかり記憶し、どうすれば良かったのかまでは学べないからです。

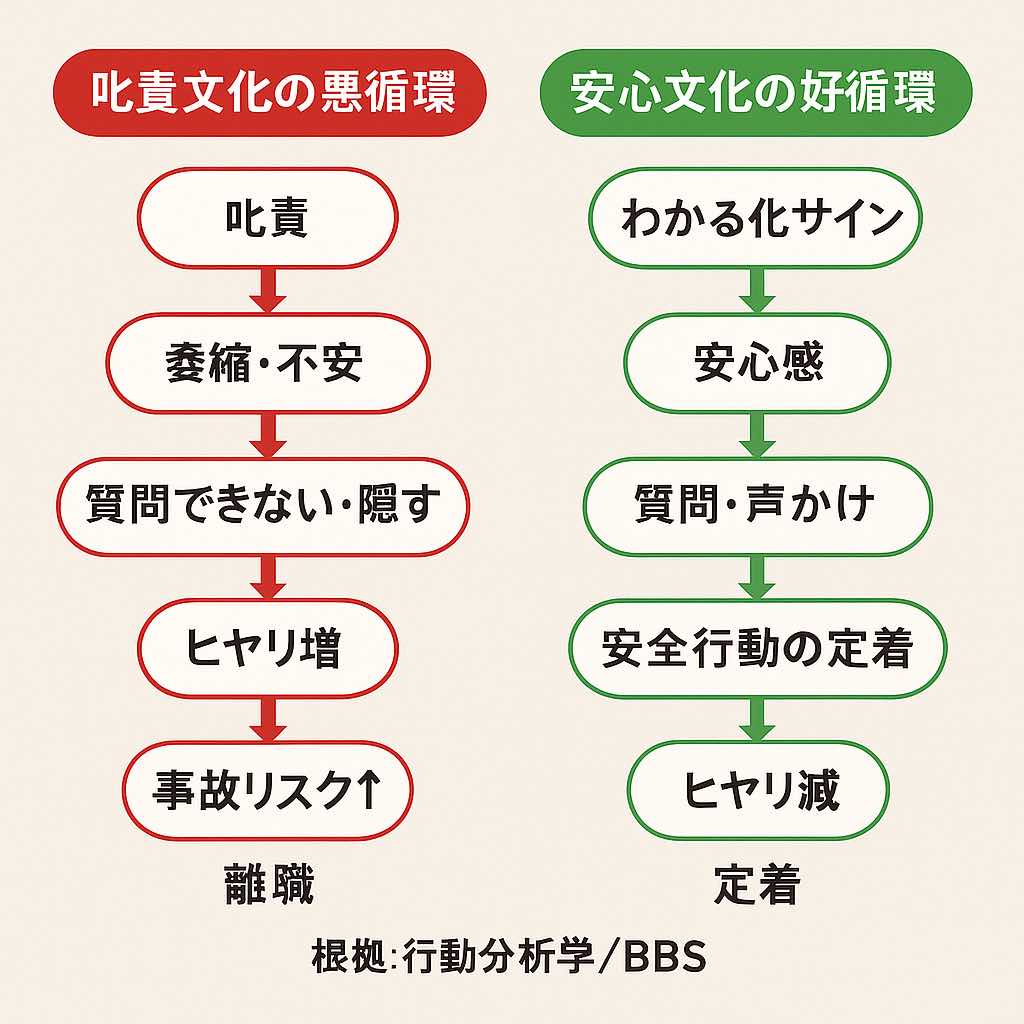

■ 不安と萎縮が事故を呼ぶ

叱られる恐怖が強い職場では、スタッフは「怒られないように」動こうとします。

しかしその心理は、次のような弊害を生みます。

・本来なら声をかけて確認すべき場面でも黙って進めてしまう

・わからないことを質問できずに、間違った判断で動いてしまう

・注意ばかりで雰囲気が悪化し、集中力が落ちる

結果として、叱責は安全のために行っているはずなのに、逆に事故リスクを増幅させてしまうのです。

■ 行動を変えるのは「仕組み」

労働安全の世界では BBS(行動ベースド・セーフティ) という考え方があります。

これは「叱責や罰ではなく、観察や仕組みで安全行動を定着させる」というアプローチです。

たとえば、

・歩行帯のカラーサインで「ここを歩けば安全」が一目でわかる

・フォークリフト停止線が明確に示されているから止まるのが当たり前になる

・輪止めサインで「置くべき場所」が自然に理解できる

こうした“わかる化サイン”があると、人ではなく現場そのものが教育してくれる 状態になります。

■ 安全文化は安心から生まれる

叱責が減ると、現場には安心感が広がります。

安心感は、

・スタッフが積極的に声をかけ合う

・ミスやヒヤリを共有できる

・互いに助け合う雰囲気が生まれる

といった「安全文化の芽」を育てます。

安全文化とは、マニュアルに書かれたルールではなく、「自然とみんなが守る空気」 のこと。

その土台は、叱責ではなく安心にあります。

■ まとめ

心理学や安全学の観点からも、叱責は短期的な効果しかなく、長期的な安全文化づくりには逆効果です。

必要なのは「安心を与え、仕組みで行動を支えること」。

わかる化サインはその具体的な手段のひとつであり、

安心感 → 定着 → 安全文化 → 事故減少 という好循環を支えます。