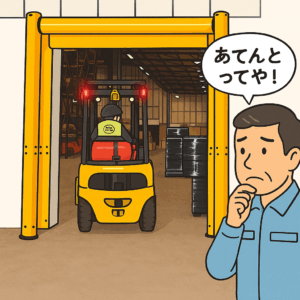

■ エレベーター前は最も危険な場所

倉庫や工場で使われる昇降機・垂直搬送機は、壁際に設置されることが多くあります。

そのため、歩行者が通りやすいエリアとリフトの作業範囲が重なりやすいのが特徴です。

リフトは前進して荷物を搬入し、バックで退出、さらに転回して次の作業に向かいます。

この一連の動作の中で、歩行者との接触・リフトとエレベーターとの接触が発生しています。

■ 実際に起きているリスク

・人とリフトの接触:待機中や転回時に歩行者が横切る

・リフトと扉・入口枠の接触:バックや前進時にかごや扉を傷つける

・マストと入口上部の干渉:昇降口の天井部に接触する危険

・エレベーター内の壁面との接触:積荷やリフトが壁を損傷

特に深刻なのは、リフトが接触することで昇降機自体が停止し、業務全体が止まるリスクです。

これは安全問題だけでなく、企業の稼働や納期に直結する経営課題でもあります。

■ サイン表示にまつわる従来の課題

「動線を区別するためにサインを貼る」という取り組みは以前からありました。

しかし従来の表示には以下のような問題がありました。

・すぐに剥がれる:台車やリフトが頻繁に通過するため、短期間で摩耗

・頻繁な貼り直し・塗り直し:作業者や管理者がそのたびに対応しなければならない

・現場の不満:「また直さないといけないのか」「どうせすぐ剥がれる」と意欲低下

結果として、大切だと分かっていても長続きしない安全対策となってしまっていました。

■ 立場ごとの“思っていること・感じていること”

・リフト作業者

「バックで出る時は気を使うな。この場所人は通さなければ良いのに」

「マストを当てるなんてあり得ない」

・歩行者・パートスタッフ

「エレベーター前はいつもリフトが動いていて近づきにくい」

「歩行帯はわかりやすくすれば良いのに・・・」

・管理者

「歩行帯はペンキを塗ってるが、この場所はすぐに消える」

「今のところ、ヒヤリハットもないらしい」

・経営層

「エレベーターが止まれば業務全体に支障。信頼失墜にも直結する」

「やる事はやってくれてるはずだから問題はないだろう」

■ これからの方向性

エレベーター前の安全を守るためには、動線を明確に区別することが第一です。

・リフトの作業範囲と歩行帯をはっきり分ける

・待機位置やSTOPラインを分かりやいデザインで区別する

・マストを下げてゆっくり進入する、段差を確認するといったルールを明示する

そして、従来の弱点であった「すぐ剥がれる・見にくい」という課題を解消するために、

剥がれに強く、直感的に理解できる“わかる化サイン”が求められています。

■ まとめ

倉庫内エレベーター前は、人とリフトが交錯する最も危険な場所の一つです。

さらに、接触によって昇降機そのものが停止すれば、業務に大きな支障をきたします。

だからこそ必要なのは、「動線の区別」と「わかる化サインによる仕組み化」です。

注意や叱責に頼るのではなく、サインで自然に行動を導くことで、

安全・効率・安心を両立した現場をつくることができます。