■ 「何度教えても、また同じミスが起きる」

安全管理担当者の多くが抱える共通の悩みです。

新人研修をしても、数日後には忘れてしまう。

ベテランからは「何度言ったらわかるんだ」と不満が出る。

結果として、同じトラブルやヒヤリハットが繰り返されてしまう。

こうした現象の背景には、

「教育の属人化」と「仕組みとしての継続性の欠如」という

構造的な問題があります。

■ 1. 教える人が変わるたびに、やり方が変わる

倉庫では人の入れ替わりが多く、

そのたびに教育担当が変わり、指導内容もバラバラ。

「昨日と今日で言っていることが違う」――そんな現場も少なくありません。

この状態では、ルールは“共有”ではなく“個人の感覚”で運用されてしまいます。

結果として、「言っても伝わらない」現場が生まれます。

■ 2. 忙しさの中で、「見て覚える」が常態化

「見ればわかる」「やってみれば覚える」――。

そんな言葉が、教育の代わりになっていませんか?

この“見て覚える”スタイルは、一見効率的に見えて、

実は現場の再現性を奪う最大の要因です。

教える人によって伝わる内容が違い、

誤った手順が“現場の標準”として定着してしまう危険があります。

■ 3. 形式的な教育では、行動は変わらない

多くの倉庫では、入社時研修や年1回の安全教育が行われています。

しかし、それ以外のタイミングで“確認の仕組み”がないため、

時間が経つと意識が薄れ、ヒヤリ・ハットが増えていきます。

教育は「イベント」ではなく「習慣」でなければ、効果が続きません。

■ 4. 現場で“教えやすく、覚えやすい”環境づくりがカギ

教育の質を変えるのは、“伝え方”ではなく仕組みです。

たとえば、

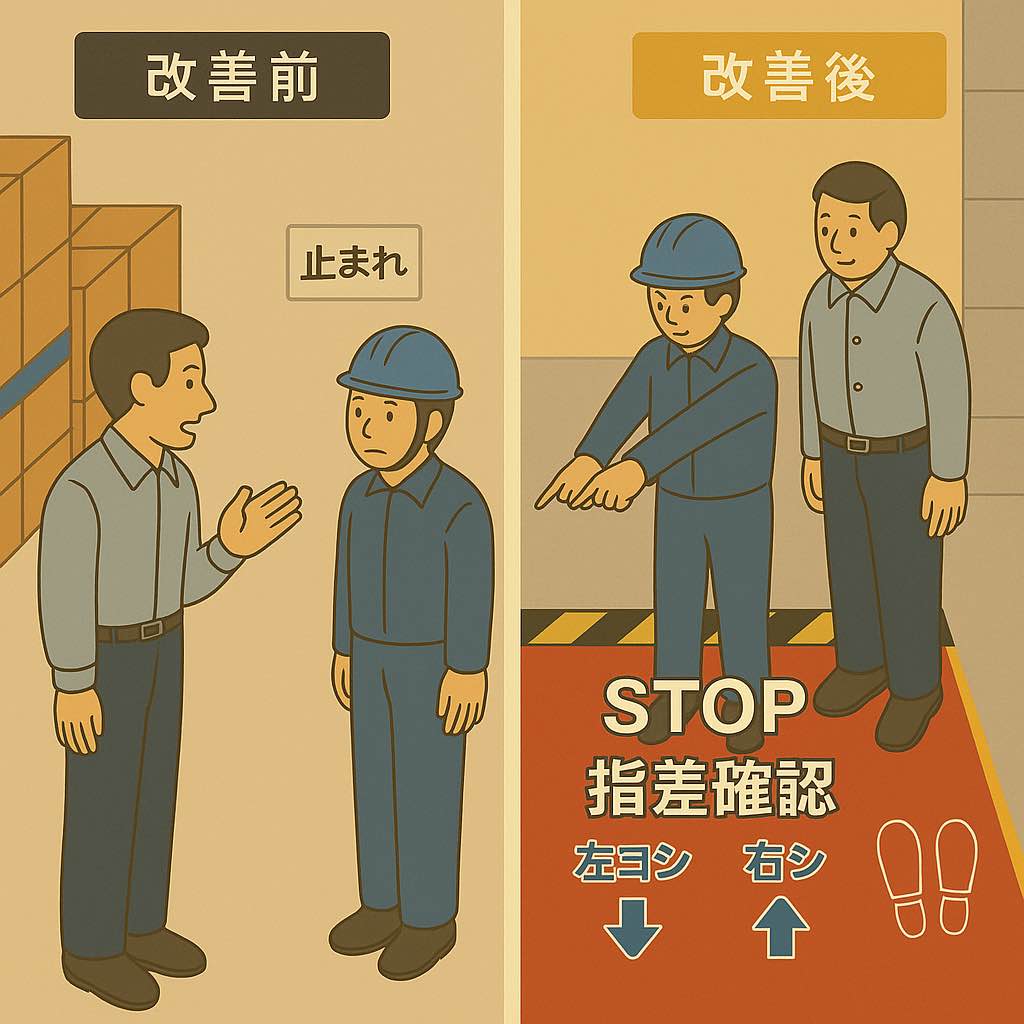

・危険箇所に「STOP」「指差確認」などのわかる化サインを表示する

・作業手順やルールを床・壁のデザインで共通化する

・言葉ではなく、見れば理解できる状態をつくる

こうした工夫によって、

誰が教えても同じ内容が伝わり、

言葉や経験の差を超えて“正しい行動”を定着させることができます。

■ 5. 教えるより「伝わる」仕組みを

ルールを守らせるための教育ではなく、

ルールが自然に身につく環境をつくること。

これが、現代の安全管理者に求められる役割です。

“見える化”から一歩進んだ、「わかる化」こそ、

教育の形骸化を防ぎ、行動を変える第一歩です。